История российского СПГ. Заводы-уроды

Давайте начнем с самого начала. СПГ-бизнес появился сравнительно недавно — пару десятилетий назад — и сегодня это один из самых прибыльных видов торговли углеводородами. В свое время нафталиновый бизнес-гений «Газпрома» заявил, что это бесперспективно и никогда не сравнится с «реальным бизнесом» — трубопроводным газом. Поэтому СПГ-революция в России была умышленно проигнорирована. Когда спохватились, Запад ушел уже на десятилетия вперед. Запоздалые попытки догнать «ненавистный» Запад мы видим в проектах Ямал LNG и Арктик СПГ-2.

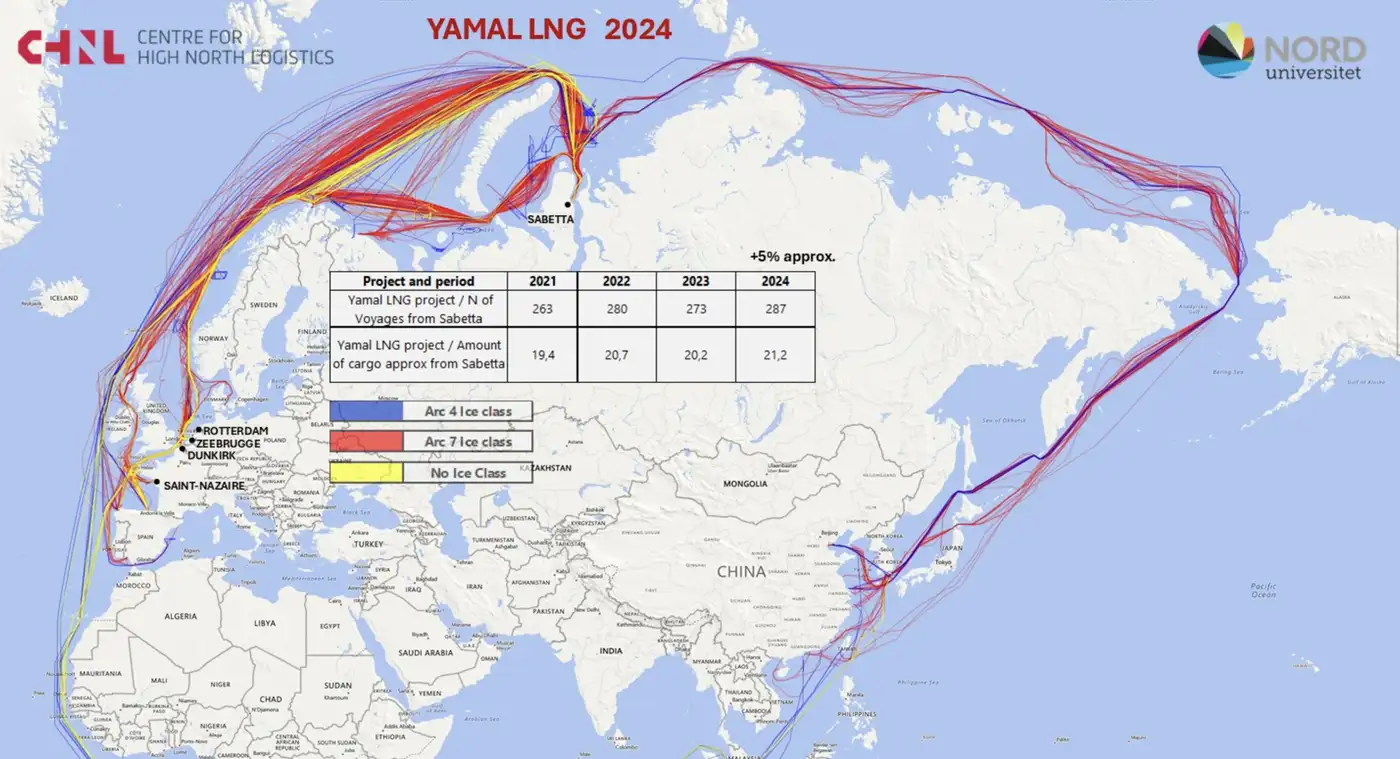

История этих проектов отражает истинное состояние дел в российской СПГ-отрасли. Начнем с Ямал LNG.

Поначалу для этого завода выбрали проверенную западную технологию — семейство AP-C3MR/AP-X от Air Products — и комплект крупнотоннажных криогенных теплообменников западного производства. Ведь в России их никто не то чтобы не производил, а даже не проектировал. Так построили первые три линии, но потом, с появлением санкций, заявили о разработке отечественной «прорывной» технологии — Арктический каскад. Якобы она, за счет использования арктического холода, повышала КПД цикла до невиданных высот.

Еще на этапе реализации проекта я писал, что ничего не выйдет, поскольку хорошо знаком с возможностями российских проектировщиков и производителей оборудования.

КПД «Арктического каскада» в арктических условиях оказался ниже, чем у бытового холодильника в жаркой Калифорнии.

Провал замазали увольнением разработчиков технологии, а линию запустили с гораздо более низким КПД, чем в проекте. Более эпичного провала в СПГ-отрасли я не припоминаю.

Таким образом, завод Ямал LNG состоит из трёх линий западного оборудования и одной линии (меньшей производительности) российского производства. В инженерном понимании это нормальное тело с пришитой ногой осла. Как-то так.

Теперь о втором проекте — Арктик СПГ-2. Тут всё ещё веселее.

Страна-оккупант нарвалась на санкции США (ноябрь 2023 года), после которых всё посыпалось: иностранные акционеры и оффтейкеры «заморозили» участие и финансирование. После выхода компании Linde, которая проектировала технологический процесс Mixed Fluid Cascade (MFC), часть оборудования пришлось перепроектировать на ходу. Получился настоящий Франкенштейн.

Стоит напомнить, что в 2024 году из-за ужесточения санкций китайские подрядчики (Wison) кинули Россию с критически важным оборудованием для третьего энергоблока (Train 3) — они просто развернули корабль уже у берегов Британии. В итоге завод собирали «на коленке» из того, что удалось купить по серым схемам. Сколько это стоило — можно только гадать.

Сегодня проект запущен, но работает примерно на 25% производительности, а вся продукция идёт в Китай.

С таким бэкграундом Россия пытается выйти на мировой рынок СПГ, который когда-то считала «глупостью». Отсутствие запасных частей, невозможность купить критически важные агрегаты, отсутствие собственных аналогов ключевого оборудования — такова сегодняшняя реальность российской СПГ-индустрии. И это далеко не все её риски, но об этом — в следующей статье.