Как Европа выдавливает Россию с энергетического рынка

Содержание:

Нефтяной поток

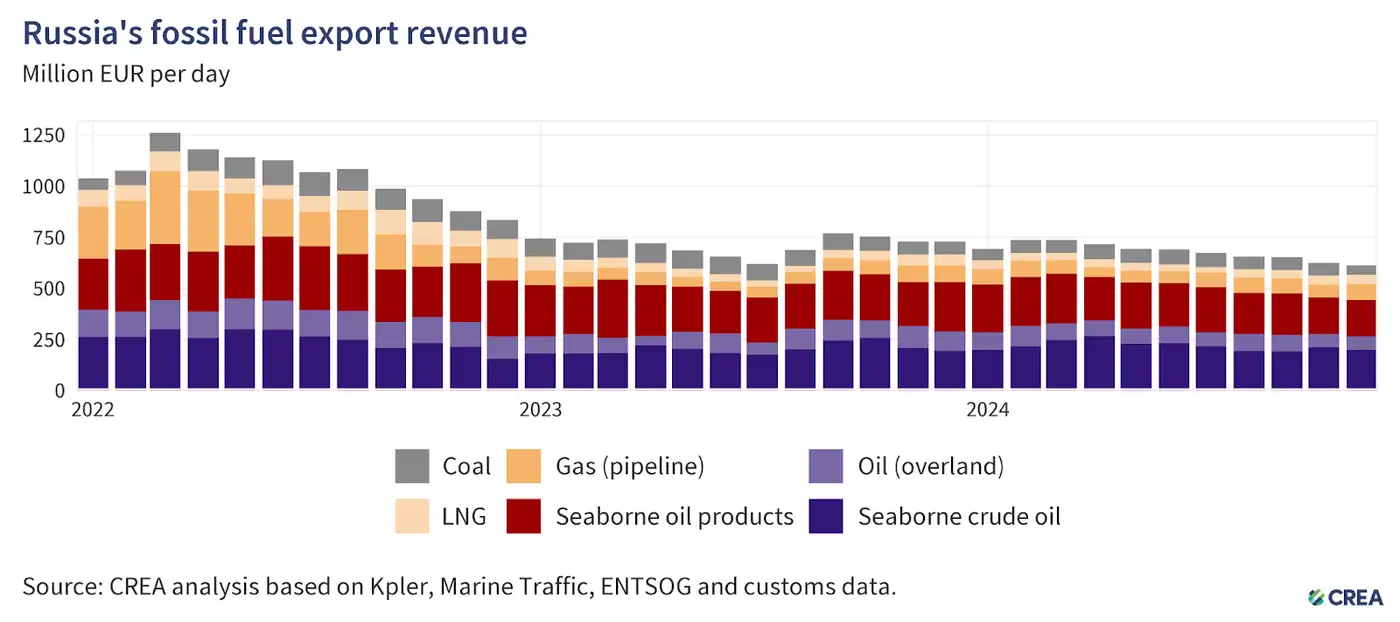

Каждый день Россия получает от 500 до 600 миллионов евро от экспорта ископаемого топлива — и это главный финансовый поток, подпитывающий её способность вести затяжную войну. Из этой суммы около 200–250 миллионов приходится на экспорт сырой нефти. Причём львиная доля — около 80% — уходит всего в две страны: Китай и Индию. Эти государства не только не поддержали санкции, но и, напротив, нарастили закупки, воспользовавшись скидками, на которые пошла Москва, чтобы не потерять экспортные объёмы.

Небольшая часть сырой нефти по-прежнему попадает в Турцию и даже — несмотря на заявления и ограничения — в Европейский союз. Это происходит либо через действующие исключения для отдельных стран ЕС, таких как Венгрия и Словакия, либо через серые схемы.

Но ещё более значимым источником дохода остаётся экспорт нефтепродуктов — дизельного топлива, мазута и прочего. Он приносит России почти столько же, сколько и сырая нефть — около 200 миллионов евро в день. На бумаге главными покупателями выступают Турция, Китай и Бразилия. Однако, как показывают расследования и таможенная статистика, значительная часть этих нефтепродуктов вовсе не оседает в этих странах, а попадает в Европу.

Как это работает? В Турции российское топливо просто меняет происхождение — его переоформляют на местные компании, и под видом турецкого дизеля оно поступает на европейские рынки. Таким образом, санкции формально не нарушаются, но суть их подрывается. Москва продолжает зарабатывать, европейские потребители получают топливо, а турецкие посредники — свою наценку.

В результате российская экономика, несмотря на санкционное давление, сохраняет устойчивый источник валютных поступлений. Это позволяет Кремлю финансировать военные расходы, субсидировать оборонные предприятия, держать рубль от обвала и сохранять видимость стабильности. И всё это — за счёт экспортной модели, которая, хотя и повреждена, но по-прежнему работает, подстраиваясь под новые реалии.

Заявление Урсулы

На первый взгляд, ежедневные многомиллионные доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов создают иллюзию устойчивости российской экономики. Казалось бы, при такой финансовой подушке Москва может игнорировать санкции и продолжать войну в привычном темпе. Но уже с конца 2023 года на международной арене начались процессы, способные резко изменить ситуацию. Главным триггером стала не военная операция, не эмбарго и не очередной пакет ограничений, а заявление, сделанное на дипломатическом уровне.

Во время саммита ЕС–Китай, который проходил в Пекине, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с беспрецедентно жёсткой позицией. Она прямо заявила китайской стороне: дальнейшее сотрудничество с Европой возможно только при условии, что Пекин использует своё влияние на Москву и подтолкнёт Путина к прекращению огня и началу переговоров. Это прозвучало не в Брюсселе и не кулуарно — а в самом сердце Китая, публично, на глазах у всего дипломатического корпуса.

Тем самым Европейский союз дал понять: он готов поставить геополитику выше выгоды, а стратегическое единство — выше прагматизма. Впервые с начала вторжения на Украину Брюссель не просто выразил обеспокоенность, а выдвинул конкретные условия и сделал это в стиле, который китайская дипломатия обычно считает недопустимым. Этот момент стал сигналом: терпение Европы на исходе, и игра по правилам Пекина и Москвы подходит к концу.

Сделка с США

В этих условиях Китай уже не может рассчитывать на «перетягивание» Европы на свою сторону. И хотя Си Цзиньпин предлагал ЕС сделку — безопасность и торговые преференции в обмен на нейтралитет, Евросоюз выбрал стратегическое партнёрство с США. Спустя несколько дней после провала саммита ЕС и Китай Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп анонсировали новое торговое соглашение. Европа обязалась закупить у США энергоносителей на сумму 750 млрд долларов в течение трёх лет.

На первый взгляд, новое торговое соглашение между ЕС и США выглядит как грандиозный рывок в энергетической независимости Европы от России. Евросоюз обязался закупить у американцев энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов в течение трёх лет — по 250 миллиардов ежегодно. Однако на практике выполнить эти обязательства в полном объёме почти невозможно. Большая часть существующих поставок нефти и газа уже давно законтрактована: с Норвегией, Алжиром, Саудовской Аравией, Ливией — и, пусть частично, с самой Россией, пусть и через обходные схемы.

Это означает, что даже если европейские лидеры и захотят радикально нарастить закупки у США, они наткнутся на юридические, логистические и политические барьеры. Тем не менее, Брюссель не отказывается от сделки — наоборот, он превращает её в инструмент давления. В тот момент, когда станет ясно, что закупки американских ресурсов не растут должными темпами, Еврокомиссия сможет указать пальцем на конкретных «виновников».

Этими виновниками станут не условные контракты с Алжиром или Саудовской Аравией, а вполне реальные политики: Виктор Орбан в Венгрии, Роберт Фицо в Словакии и другие евроскептические лидеры, продолжающие импортировать российскую нефть и саботировать энергетические реформы. Таким образом, формально невозможное становится политическим рычагом: соглашение с США превращается в механизм внутреннего давления на те страны ЕС, которые тормозят разрыв с Москвой и фактически помогают Кремлю удерживать поток нефтедолларов.

Это не просто экономическая дипломатия — это хитрая игра, в которой невыполнимый контракт становится инструментом политической изоляции пророссийских лидеров внутри самого Европейского союза.

Турецкий узел

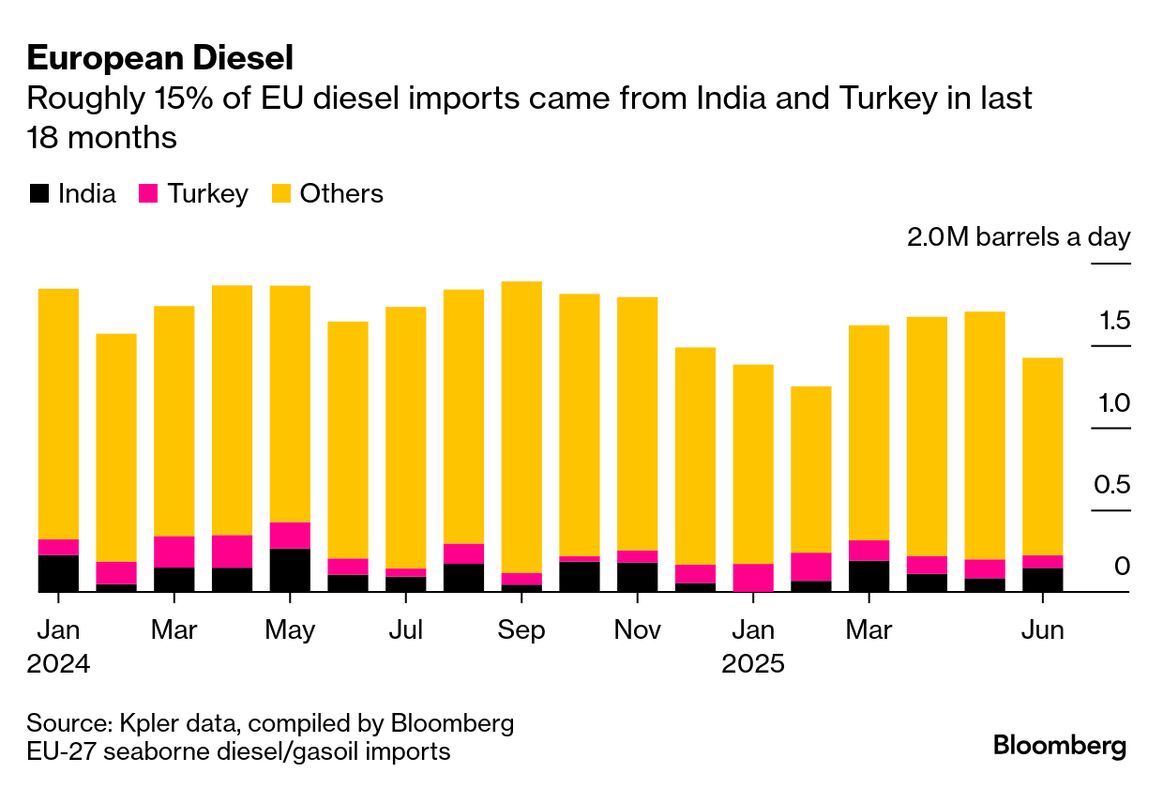

Пока Евросоюз декларирует жёсткий курс на разрыв энергетических связей с Россией, значительная часть российских нефтепродуктов по-прежнему попадает на европейский рынок — только окольными путями. Ключевым звеном этой схемы стала Турция. Несмотря на публичный нейтралитет и балансирование между Москвой и Брюсселем, Анкара неожиданно вышла в лидеры среди покупателей российских нефтепродуктов. Она обогнала даже Китай по объёму таких поставок.

Но на деле Турция — не столько конечный потребитель, сколько «транзитный хаб». Российское топливо, прибывающее в турецкие порты, переоформляется на местные компании, получая формальный статус «турецкого» происхождения. После этого его вполне легально можно продавать в страны ЕС — уже не как санкционный российский продукт, а как обычный импорт из дружественной Турции.

Это изображение — инфографика от Bloomberg, основанная на данных Kpler, которая показывает структуру морского импорта дизельного топлива (и газойля) в ЕС (EU-27) за период с января 2024 по июнь 2025 года.

Цветовая разбивка столбцов: Чёрный — доля импорта из Индии. Розовый — доля импорта из Турции. Жёлтый — все остальные страны (например, Саудовская Аравия, США, Алжир и др.).

За последние 18 месяцев примерно 15% импорта дизеля в ЕС поступало из Индии и Турции, то есть именно из тех стран, через которые российские нефтепродукты часто поступают на рынок в обход санкций. Наибольший вклад Турции и Индии (розовый и чёрный сегменты) виден в период апрель–июнь 2024 года — они составляли примерно до 20% совокупного импорта.

В результате — миллиарды евро ежегодно обходят санкции, формально не нарушая ни одного пункта. Европа это прекрасно понимает. Поэтому сегодня Брюссель запускает расследования, чтобы вскрыть и документально зафиксировать эти схемы. Главная цель — закрыть лазейки, которыми пользуются крупные трейдеры и корпорации, играющие на несовершенстве бюрократических формулировок.

Речь идёт не только о борьбе с контрабандой — это часть более широкой стратегии: окончательно перекрыть любые потоки нефтедолларов в Москву, даже если они идут в обход. Европа не может себе позволить, чтобы финансирование российской военной машины продолжалось по документам, оформленным в Анкаре.

Американская артиллерия

Для того чтобы окончательно перекрыть все лазейки и выбить Россию с глобального энергетического рынка, дипломатических заявлений и санкций Брюсселя недостаточно. Евросоюзу нужен жёсткий и независимый от бюрократических процедур союзник, способный давить не только на Москву, но и на страны, которые продолжают закупать российскую нефть в обход санкций. Этим союзником, как ни парадоксально, становится Дональд Трамп.

Несмотря на репутацию непредсказуемого политика, Трамп уже начал действовать в интересах Европы, введя торговые пошлины против Индии — второго по значимости покупателя российской нефти после Китая. Этот шаг стал болезненным сигналом для Нью-Дели. И реакция не заставила себя ждать: министр энергетики Индии публично заявил, что страна готова отказаться от поставок сырой нефти из России, если того потребуют новые условия.

Для Брюсселя это не просто дипломатический успех, а ключевой элемент стратегии. Европейцы понимают: напрямую воздействовать на Индию они не могут — у них нет ни политического веса, ни рычагов влияния в регионе. Но через Вашингтон, через экономические меры США и личный стиль Трампа — можно. Он действует быстро, без оглядки на формальности, и именно в этом его сила.

В результате Евросоюз получает то, чего не может добиться сам: возможность давить на ключевых игроков мирового нефтяного рынка, используя американскую силу как таран. Индия, рискуя потерять торговые преференции и доступ к западным инвестициям, оказывается вынуждена пересматривать свою энергетическую политику. А вместе с этим — и финансовую поддержку, которую косвенно оказывает России, закупая у неё нефть.

Страх, а не сочувствие

Когда европейские лидеры соглашаются на дорогие американские энергоносители, вводят пошлины против Китая или разворачивают кампании по борьбе с обходными схемами поставок российской нефти — это вовсе не жест солидарности с Украиной. Это — холодный, рациональный расчёт. За громкими заявлениями о ценностях и поддержке скрывается куда более прозаичная мотивация: самосохранение.

Европа всё острее осознаёт, что война, которую Россия начала в Украине, — это не локальный конфликт, а преддверие куда более масштабного столкновения. В новых стратегиях обороны, особенно во французской, прямо указано: риск прямой войны с Россией к 2030 году стал «базовым сценарием». Это уже не допущение и не запасной вариант, а реальный вектор планирования.

Параллельно НАТО фиксирует тревожную динамику. Кибератаки на европейские инфраструктуры учащаются. Диверсии на оборонных предприятиях становятся всё более дерзкими. В Балтийском море происходят инциденты, в которых подозревают российские спецслужбы. Над Литвой всё чаще замечают разведывательные беспилотники. Европа чувствует: линия фронта может пересечь границы НАТО быстрее, чем кто-либо надеется.

Генерал Алексус Гринкевич, командующий силами НАТО в Европе, говорит об этом без обиняков. По его словам, у Запада осталось всего 18 месяцев, чтобы подготовиться к возможному скоординированному удару со стороны России и Китая. Это не игра в прогнозы — это официальная позиция военного командования.

Поэтому нынешняя решимость ЕС отказываться от российских энергоносителей, разрывать экономические связи и поддерживать жёсткую риторику в адрес Кремля — это не жест великодушия, а инстинкт самозащиты. Европа не альтруист. Европа боится. И действует, пока у неё ещё есть время.

Санкции как стратегия выживания

Когда Брюссель и Вашингтон вводят санкции против российского нефтяного экспорта, это не попытка наказать Москву «по справедливости» или из моральных соображений. Это — элемент выживания. В условиях, когда Европа видит в России не просто агрессора, а потенциального участника будущего большого конфликта, каждый доллар, поступающий в российский бюджет от экспорта углеводородов, рассматривается как угроза.

Санкции не направлены на мгновенный обвал экономики РФ — и никто этого не ожидает. Цель — постепенное, но устойчивое перекрытие потоков ресурсов, на которых держится военная машина. Вместо резкого удара — медленное удушение: снижение экспорта, рост издержек, сужение рынков сбыта, технологическая изоляция. Это не эффект сиюминутный, а стратегия на годы.

Пока российская армия пытается сохранить наступательные темпы, санкционное давление должно растягивать войну во времени, снижать её интенсивность, разрушать логистику, подрывать стабильность производства, срывать планы. Не для победы на следующий день, а чтобы дать остальным — Украине, Европе, США — время на перегруппировку, перевооружение, укрепление границ и альянсов.

Санкции в этом контексте — это не карательная мера, а форма стратегической обороны. Экономическое давление становится альтернативой полномасштабной войны здесь и сейчас. Европа и её партнёры понимают: если сегодня не ослабить Россию финансово, завтра придётся сдерживать её военным путём. А к этому пока никто по-настоящему не готов.

Россия — прокси Поднебесной

Китай не рассматривает Россию как равного союзника. Для Пекина Москва — это удобный инструмент. Ослабленная санкциями, отрезанная от Запада, экономически зависимая от поставок в Китай, Россия становится покорной и управляемой. И именно в этом виде она идеально вписывается в стратегический замысел китайского руководства. Пекин использует её как прокси-силу — не для совместных побед, а для того, чтобы занять внимание США, расшатать Европу и оттянуть ресурсы у Запада.

Пока Россия сжигает свои боекомплекты и человеческий ресурс в бесперспективных штурмах под Покровском, Китай ведёт куда более прагматичную и стратегическую игру. На фоне затяжной войны в Украине и нарастающей турбулентности в мире, Пекин сосредоточен не на поле боя, а на внутренней экономической перестройке. И эта трансформация — не косметическая, а системная.

Китайская экономика последние десятилетия держалась на трёх опорах: недвижимость, массовое производство дешёвого ширпотреба и цифровые платформы для потребителей. Это был рецепт экспоненциального роста, но он исчерпал себя. Рынок недвижимости перегрет, спрос падает, застройщики банкротятся. Производство дешёвых товаров сталкивается с конкуренцией со стороны других развивающихся стран и растущими пошлинами. А цифровой сектор оказался под давлением изнутри — от власти, которая усиливает контроль над данными, и снаружи — от глобального замедления роста потребления.

Теперь Пекин делает ставку на новую модель роста — через высокотехнологичную продукцию с высокой добавленной стоимостью: электронику, аккумуляторы, электромобили, оборудование, телекоммуникационные системы. Но весь этот техно-экспорт требует не просто рынка — он требует платёжеспособного потребителя. И таких потребителей в достаточном количестве нет в Африке или Латинской Америке. Они живут в Европе.

Именно Европа сегодня — главный приз для новой китайской модели. Потому что, если китайские телефоны и гаджеты ещё можно продавать по всему миру, то, скажем, электромобили или промышленные контроллеры — это продукция для зрелого, платёжеспособного, стабильного потребителя. А значит, без свободного доступа на европейский рынок Китай не сможет поддерживать рост, избежать «ловушки среднего дохода» и сохранить внутреннюю социальную стабильность.

В этом контексте война, которую ведёт Россия, становится Пекину полезной не только как инструмент давления на Запад, но и как способ отвлечь его от торговых войн с Поднебесной. Ведь пока в ЕС заняты отражением российской угрозы, китайские товары получают шанс закрепиться на рынке. Таким образом, Москва и Пекин играют в одну партию, но с разными фигурами: одна воюет пушками, другая — логистикой, микроэлектроникой и стратегией роста.

И вот тут возникает противоречие: Евросоюз, видя угрозу, начинает вводить пошлины против китайских товаров — особенно электрокаров, которые уже уничтожают европейское производство. Доступ к рынку сбыта сужается. А это риск для всей китайской модели роста.

Чтобы не потерять Европу как потребителя, Китай готов пойти на давление — но не напрямую. У Пекина есть ручной пёс, которого он держит на поводке: Россия. С помощью эскалаций, прокси-войны, дестабилизации у границ НАТО, кибератак и угроз Кремль создаёт хаос, в котором европейским лидерам может показаться выгоднее «договориться», чем сопротивляться.

Таким образом, российская агрессия становится частью китайской геополитики. И если Европа будет закрывать двери для китайских товаров, Пекин всегда может «приподнять крышку ада» — не своими руками, а через Кремль.

Испытание Европы

Вся логика последних шагов Европейского союза — торговых соглашений, санкций, давления на Турцию и Индию — строится на убеждённости, что у Европы ещё есть время. Время, чтобы ослабить Россию, укрепить оборону, снизить зависимость от автократий. Но есть один вопрос, который висит в воздухе: а что, если времени уже нет?

Что произойдёт, если однажды утром в Латвии, Литве или Эстонии появятся «вежливые люди» без опознавательных знаков — как это уже было в Крыму? Что сделает Брюссель, если Россия пойдёт на провокацию против одной из стран НАТО, пусть даже в форме гибридной атаки, и весь Евросоюз окажется перед выбором: выполнять обязательства перед союзником или договариваться с агрессором?

В таком сценарии Китай станет тенью за кулисами. Он не пошлёт войска, не выступит с угрозами, но будет внимательно наблюдать, как Европа реагирует. И если Европа испугается, пойдёт на уступки, полетит в Пекин просить «повлиять на Путина», чтобы тот отступил, — это станет переломным моментом. Потому что в этот момент мир окончательно поймёт: правила больше диктуют не демократии, а режимы. Не открытые общества, а те, кто готов угрожать, нарушать, вторгаться.

Этот сценарий — проверка не на силу, а на волю. Пойдут ли европейские лидеры до конца, когда угроза окажется не где-то в Донецке, а в Нарве или Даугавпилсе? И если они не пойдут, если дадут себя запугать, если побегут в Пекин с просьбой «успокоить Россию», то тем самым Европа признает: она больше не субъект, а объект мировой политики.