Ядерные танки и мобильные реакторы: забытый путь к автономности армии

Содержание:

История ядерных реакторов и концепции мобильного энергетического депо

Проблема заправки танков и других боевых машин в условиях боевых действий волнует военных стратегов с момента появления первых механизированных соединений. Топливо — это «кровь» любой армии, и от его надежных поставок напрямую зависит успех операций. Однако традиционные методы снабжения зависят от уязвимой логистической цепочки с топливозаправщиками, которые легко вывести из строя, нанося удар по мобильности войск.

В середине XX века инженеры, военные и ученые начали искать нетривиальные решения, чтобы сократить зависимость боевых машин от внешних поставок топлива и повысить их автономность. Одной из самых смелых идей стала установка на танк ядерного реактора — однако на практике эта концепция столкнулась с целым рядом проблем.

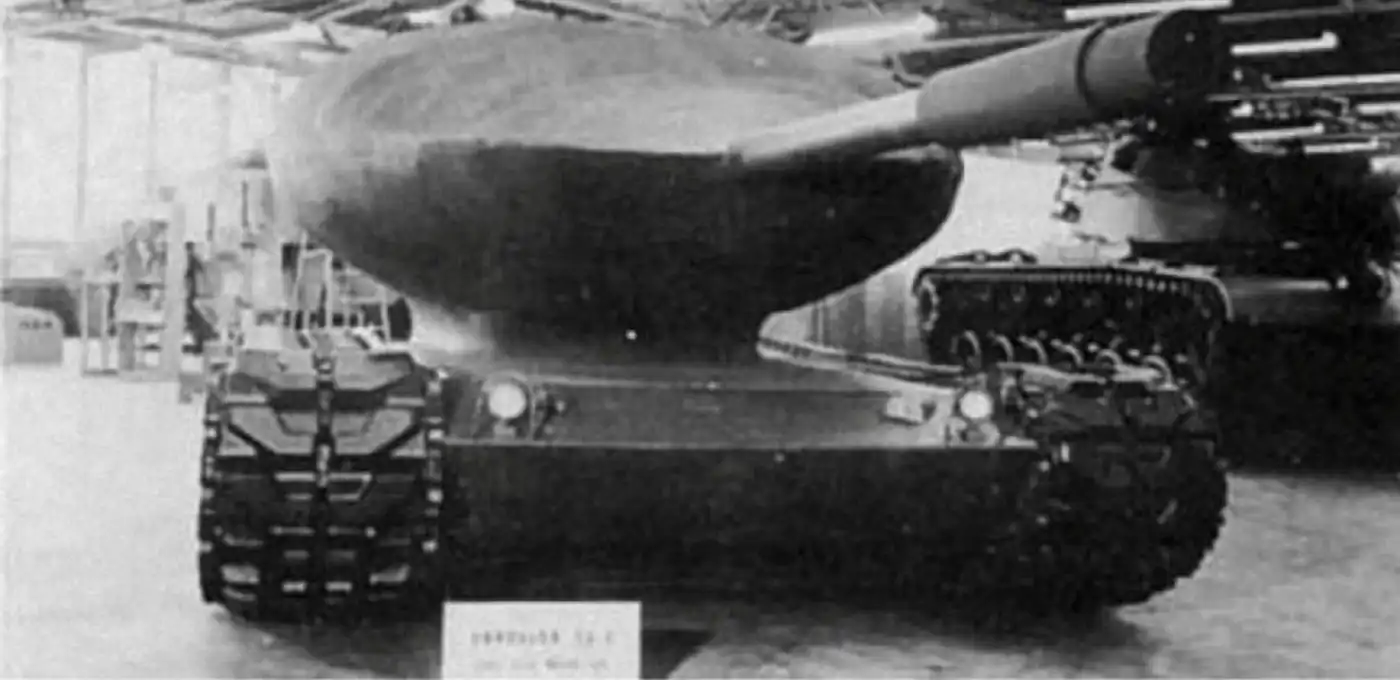

Ядерные реакторы на танках: амбиции 1950-х

В 1950-е годы, на фоне идей «Атомного века», ядерная энергия воспринималась как универсальное решение энергетических вопросов: предполагалось, что атомные установки будут использоваться повсюду — от мирной электрификации городов до питания двигателя в автомобиле. Не обошли эту сферу и военные инженеры, которые поначалу пытались установить ядерный реактор на каждом танке.

Главные сложности:

- Масса и габариты. Даже самые компактные реакторы того времени были слишком тяжелы и громоздки для установки на небольшие платформы, вроде танка.

- Дорогостоящая реализация. Цена реактора и систем радиационной защиты увеличивала стоимость бронетехники многократно.

- Радиационная защита. Установка реактора требовала серьезной экранировки, чтобы обезопасить экипаж танка от радиоактивного излучения.

Итогом стало понимание, что прямое размещение ядерных реакторов на боевых машинах в большинстве случаев экономически нецелесообразно. Затраты на единицу мощности оказались слишком велики, в то время как крупные стационарные реакторы, работающие непрерывно, обеспечивают куда более выгодное соотношение «стоимость/мощность/безопасность».

Поиски альтернатив

В 1960-е годы произошло осознание: реактор на каждом танке – тупиковый путь. Однако сама идея задействовать атомную энергию для снижения зависимости от уязвимой топливной логистики продолжала будоражить воображение военных стратегов. Так появилась концепция мобильного энергетического депо (Mobile Energy Depot, MED).

Что такое MED?

MED — это компактная ядерная энергетическая установка, совмещенная с заводом по производству топлива. Вместо размещения маломощных реакторов на каждом боевом транспортном средстве предлагалось сделать один, но достаточно мощный реактор, работающий непрерывно и экономично. Этот реактор должен:

- Генерировать электроэнергию в больших объемах, используя ядерное топливо (обычно урановые ТВЭЛы или иные варианты).

- Производить синтетическое горючее или энергоносители на базе доступных в поле материалов (воздух, вода, грунт).

- Быть достаточно мобильным, чтобы передвигаться вместе с войсками или как минимум оперативно доставляться в заданный район.

Главная выгода от подобного подхода заключалась в том, что можно организовать производство топлива прямо «на месте» и существенно сократить уязвимость цепочки снабжения ГСМ (горюче-смазочными материалами). С помощью MED теоретически возможно обеспечивать топливом целую группу танков, бронемашин, грузовиков и даже авиацию на полевых аэродромах, если это будет предусмотрено проектом.

Возможные схемы производства топлива

Существовало несколько вариантов, как именно в рамках MED можно было бы производить топливо:

- Жидкий водород для топливных элементов (H₂ + O₂).

- Преимущество: высокая энергетическая плотность топливных элементов, экологическая чистота.

- Недостатки: необходимость криогенного хранения водорода, сложность инфраструктуры, риск утечки.

- Аммиак (NH₃).

- Изначально аммиак рассматривался из-за его высокой плотности хранения, относительной простоты синтеза (можно получить из водорода и азота воздуха).

- Однако в военных условиях аммиак опасен при утечках и пробитии бака. Именно из-за высокой токсичности от идеи отказались.

- Альтернативные цепочки вроде NaHg-H₂O-O₂, NaHg-O₂ и т. д.

- Различные эксперименты с реактивными жидкометаллическими топливными системами и компонентами, которые могли генерировать водород или электроэнергию.

- Все эти схемы отличались сложностью, опасностью и дороговизной.

Аргументы в пользу MED

Снижение уязвимости линий снабжения. Удар противника по топливозаправщикам перестает быть критической проблемой, если основной объем топлива вырабатывается непосредственно в прифронтовой зоне.

Повышение мобильности. Танки и другие боевые машины могут действовать на больших расстояниях от баз снабжения, не слишком заботясь об израсходованном топливе — главное, чтобы MED успевал за наступлением.

Универсальность. MED мог бы производить различные виды топлива, приспосабливаясь к потребностям флота машин.

Проблемы и причины неудач

Как и в случае с индивидуальными ядерными реакторами, у MED существовал ряд серьезных ограничений, которые усложняли воплощение идеи:

Безопасность. Перемещение ядерного реактора по полю боя — это постоянный риск: в случае аварии или вражеского огневого удара последствия могут быть катастрофическими.

Масса и инфраструктура. Хотя MED предполагался «мобильным», на практике требовались все равно значительные габариты и специальная техника для перевозки.

Операционные затраты и сложность. Содержание MED требовало высококвалифицированного персонала, большого количества защитных механизмов, систем охлаждения, постоянного контроля радиационного фона.

Технологические пределы того времени. Производство жидкого водорода или других энергоносителей в полевых условиях оставалось на этапе экспериментов и не имело промышленного подтверждения эффективности и безопасности.

Таким образом, к концу 1960-х — началу 1970-х стало ясно, что идея MED куда сложнее, чем казалось ее пионерам. Несмотря на ряд секретных (а впоследствии и рассекреченных) проектов, ни одна крупная армия мира не внедрила эту концепцию на уровне серийных решений.

Итоги и уроки забытых проектов

История попыток «атомизировать» танки и решить проблему их заправки «одним махом» показала, что ядерные технологии, хотя и обладают огромным потенциалом, не всегда уместны в тактическом звене. Экономическая целесообразность и вопросы безопасности, равно как и сложность доставки ядерного топлива и оборудования в зону боевых действий, делают эту задачу крайне сложной.

Идея мобильного энергетического депо остается привлекательной по своей сути: иметь источник энергии, независимый от постоянной логистики снабжения, — мечта любого полководца. Но до сих пор подобные проекты остаются преимущественно на бумаге (или в опытно-экспериментальном формате). В современных реалиях армии мира по-прежнему полагаются на традиционные углеводородные топлива и инфраструктуру дозаправки, стараясь защищать их средствами ПВО, разведки и контрмер.

Основной урок из этой истории: любой проект, связанный с ядерной энергетикой в военной технике, требует тщательной оценки не только с точки зрения боевой эффективности, но и с точки зрения логистических, экономических, экологических и политических последствий. Даже если какая-то технология кажется соблазнительной в лабораторных условиях, ее реализация в реальном мире может оказаться гораздо сложнее и опаснее.

Современные тенденции развиваются в сторону более экономичных двигателей, беспилотных технологий и альтернативных источников энергии (гибридных установок, водородных топливных элементов в мирной технике), однако вопрос о «переносных» ядерных реакторах для танков до сих пор остается скорее историческим курьезом и смелым инженерным экспериментом, чем реальным решением.